2月19日上午,由皖南医学院第一附属弋矶山医院牵头组建的安徽省第六批支援武汉医疗队从芜湖出发。此时,疫情防控进入攻坚阶段,这支安徽医疗队驰援武汉就是担负着“攻坚”重任。

医疗队领队、弋矶山医院副院长黄后宝清楚地知道,群众的生命重于泰山,必须与时间赛跑,在医疗救治的每一环节体现一个“快”字,快一点做好准备,快一点进入状态,快一点救治新冠肺炎患者。

早在2月17日,“安徽省第六批支援助湖北医疗队”在芜湖组建完毕,就像一只高速旋转的陀螺,快速进入临战状态——前后方对接、成立管理小组、筹备物资、确定路线……一切快速有序地运转着。从夜里接到出发通知,黄后宝副院长仅用18个小时,就率领来自皖南医学院第一、二附属医院及芜湖市各级医院医护人员共计145人,携带310件医疗物资,从芜湖经合肥飞赴武汉。

2月19日,医疗队抵达武汉后收到作战任务——整体托管武汉中心医院后湖院区的一个病区。这里距离“华南海鲜市场”只有一站地铁之遥。顾不上安顿,黄后宝与来自芜湖市各家医院临床、护理、院感等领域的专家,组成管理集体,以最快的速度,建立分组方案、管理条例、医疗护理规范、院感流程等各项制度,尽快将来自不同医院、从事不同专业的医护人员,打造成一支有凝聚力、战斗力的医疗铁军。

医疗方案如何拿?医疗措施怎么定?芜湖的病人与武汉的病人异同点在哪?安徽的经验能否直接复制到湖北?医疗队员们各抒己见、贡献智慧。很快,一附院呼吸内科主任涂雄文、感染性疾病科主任杨进孙、重症医学科主任王箴,二附院呼吸内科主任黄友明、重症医学科主任吴翔组成专家组,参考国家指南及安徽、湖北、浙江经验,并结合本单位成功救治案例,制定了在后湖院区开展工作的“治疗方案”。

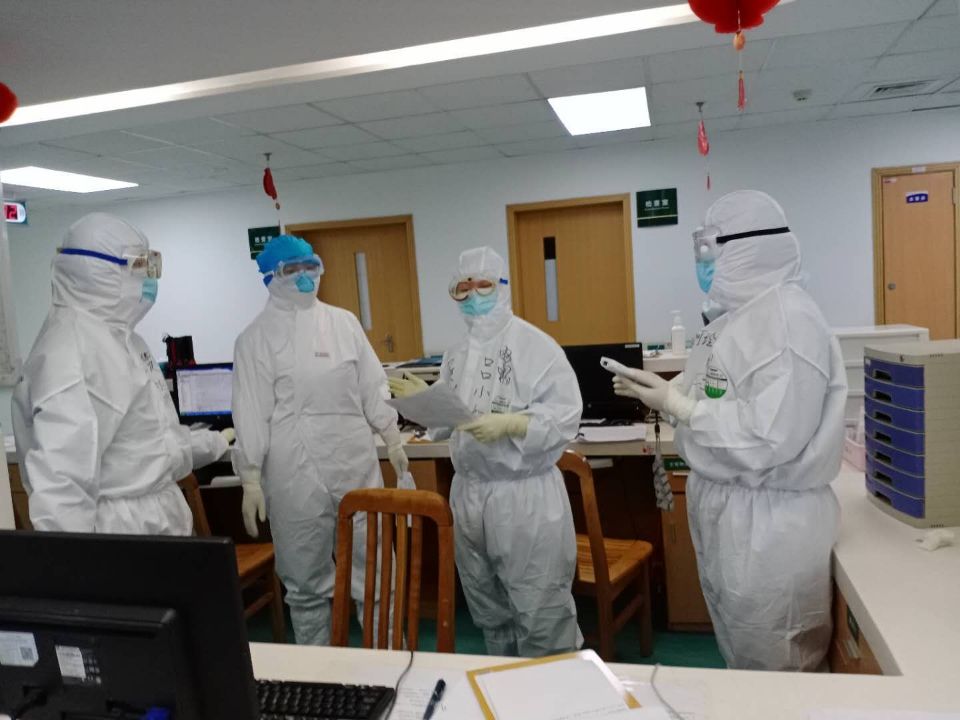

全体医疗队员立即按方案确定的医疗运行流程,按专业分组管理、培训。与此同时,部分医疗队员率先进入作战位置。抵达武汉后的第二天,弋矶山医院感染管理科主任唐丽玲便带领部分队员进入后湖院区,与武汉中心医院有关方面全面对接。医疗队负责的整个病区由眼科病房改造而来,已有一段时间没有使用,无法直接接收病人。大家一刻不等,按照规范清扫病区、重新布局、开窗通风,将每个环节做到细致入微。

“快”也是使命在召唤。此时,已经有2万多名来自全国的医护人员在湖北和武汉战“疫”前线与病魔抗争,这些奋战在前的同行用热血、勇敢感召着安徽第六批医疗队的每一位队员。“健康所系,性命相托”,自落地武汉起,他们就不断用自己的行动来实践着自己的誓言。年逾50的唐丽玲尽管是团队中年龄最大的,但她的激情和活力始终感染着团队的每一位年轻人。抵达武汉以来的每一天,她的睡眠时间不超过5小时,但第二天早上她又精神抖擞,坚持着最快赶到现场,她要紧盯着每一个进病房的医护人员防护服是否穿戴妥当,确保每一名队员的安全。

杨进孙是弋矶山医院感染性疾病科副主任医师,也是本次医疗队的医疗总负责人,他也是从芜湖出现第一例新冠肺炎患者开始,就一直坚守在最前线的医务工作者,这一次也是第一时间报名到武汉参战。从建队伊始,他就会同团队中的几位专家一起讨论,结合安徽治疗的成功经验,制定符合武汉实际情况,有利于医疗队统一实行的医疗方案,他也是第一个进入隔离病房收治病人的医生。

急诊ICU的吕小红护士长是护理团队中的老大姐,来武汉之前,刚刚在临床给病人翻身时扭伤了腰,但她却笑着说:“支援武汉只说尽量不要有感冒的,这扭伤不能算免疫力低啊。”结果到了武汉,在搬运物资的过程中,她的腰伤又加重,可她硬咬着牙坚持着连上3天晚班,和年轻人一起穿着密不透气的防护服,在病房里一干就是6、7个小时。而更多的医疗队员们无不将自己的节奏加快、加快,再加快——加强防护训练要快,熟悉工作流程要快,掌握新冠治疗要点要快,快就是责任的体现,快就是救治患者的担当。

但是,“快”并不意味着大家放松了警惕,一附院副主任护师袁莉萍、二附院呼吸内科黄友明主任每一次带领年轻人进入隔离区时,都会要求大家此时一定要把动作慢下来,细致、细致,再细致,反复强调防护的严密性,做好穿戴防护的每一步,坚决杜绝走回头路,让每一位队员在进入病房工作后都更加踏实、安心。2月22日,安徽第六批支援助湖北医疗队收治了10名患者,在武汉打响了抗击疫情第一仗。

正是这种对“快”的自我要求,使安徽第六批支援湖北医疗队成为2月20日同批进入武汉中心后湖院区的7支医疗队中,第一个完成对接工作,第一个进入病区熟悉流程,第一个开始诊疗工作,第一个收治新冠肺炎患者,也是到目前为止收治患者最多的医疗队伍。

(转自:《安徽日报》)

皖公网安备 34020302000135号

皖公网安备 34020302000135号