50年风雨沧桑,几代皖医人艰苦创业,铸就了“艰苦创业、求实自强、奉献社会”的皖医精神。同时培育了大批德技双馨、服务基层的应用型医学人才,为推动安徽特别是皖南地区医疗卫生事业的发展作出了积极的贡献。

(一)五十载风雨兼程,铸造艰苦创业魂。

安徽长江以南的地区统称为皖南地区,大部分为山区。解放前,皖南山区交通闭塞,群众贫困,疾病多发,缺医少药。解放后,为改变这一区域没有高等医学院校的状况,1958年8月,安徽省人民政府决定,在皖南地区的中心城市芜湖,建立芜湖医学专科学校。

建校初期,教学人员、教学资料和教学设施严重不足。面对极其简陋的办学条件,从领导到师生,不等不靠不要,发扬“抗大精神”,掀起人人参与的建校劳动热潮。校园面积狭小,全校师生员工轮番上阵,开山造地。教学仪器严重匮乏,老师带领同学想方设法,试制成功600倍、1500倍显微镜;用铁丝穿竹节代替脊柱骨模型;自制实验记纹鼓、标本及切片。老师们还自编油印教材;临床教师集体编写《教学实习手册》……。皖医的教育事业,在艰苦创业、求实自强中向前发展。

莘莘学子承传师魂,勤奋学习,奋力拼搏,屡获佳绩。1992年至1994年我校毕业生参加全国英语四级统考的通过率连续三年取得省属医学院校第1名,在省属高校中名列第3位;近年,我校学生参加全省高校计算机二级水平考试,平均通过率与优秀率分别为89.63%和20%,位居省属高校前列。我校大学生田径代表队,在全省第八、九、十届大运会上,实现团体总分“三连冠”,在省内高校引起强烈反响。

(二)言传身教教书育人,顽强拼搏自强不息。

50年来,学校广大教师言传身教,以严谨的治学、崇高的医德、求实自强的精神成为一代代皖医学子的道德楷模和学习典范。

针对皖南山区毒蛇威胁人民生命健康的问题,我校文尚武教授潜心研究多年,他的研究成果使毒蛇尖吻蝮的致残、致死率从12.8%降低到3.3%,为人民群众造福。文教授开创的“蛇毒蛇伤研究”已成为我校科研的重点方向,他创新的试验方法和兔脑凝血活素已成为我校实验教学的重要内容和试剂。

我校的人体标本馆在国内堪称一流。陈列馆创建者是以省优秀共产党员、高级实验师吴让让为首的教学团队。他们历尽千辛万苦,收集无名尸体1000多具,制作普通教学标本1400多件。吴老师把真实标本与彩色图谱完美结合,在国内尚属少见,是我校实践教学的一个亮点。

求实自强、奉献社会的精神已扎根每一位教职医护员工的心中,成为自觉的精神追求。弋矶山医院护士赵金霞,参加工作5年,任劳任怨,深得患者好评。她年年参加献血,去年光荣地成为安徽省捐献造血干细胞第一人,被省卫生厅授予“全省模范护士”,当选“2007年安徽年度新闻人物”、安徽地区奥运火炬手和北京奥委会志愿者招募形象大使,成为广大青年学生学习的楷模。

汪桐、李永宏两位教授在皖医工作数十载,他们学术成就斐然,教学深得学生喜爱。更让人钦佩的是,他俩志愿在身后将遗体捐献给校人体标本馆,供医学教学使用。从他们的身上,广大学生不仅学到了医学知识,更学到了甘于奉献的崇高精神。

(三)服务人民奉献社会,优良传统薪火相传。

办学50年,学校培养了一批国内外高层次拔尖人才,如中国科学院心理研究所所长张侃,南京军区总院普外科主任、解放军普通外科专业委员会主任委员李宁……;涌现出一大批扎根基层、服务人民的医疗卫生人才。他们在基层医疗单位,默默无闻地工作着,在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。

1976届毕业生高新民,多次放弃留在城市工作的机会,毅然回到了他插队的祁门县灯塔乡。1986年在灯塔乡的一个山村创办了全省第一家眼科医院。20年来,他开展眼科手术2万台,复明1万多人,被中央电视台誉为“扎根山区的光明使者”。

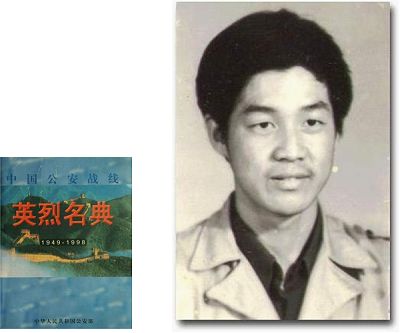

1991届毕业生王能武,在肥东县公安局从事法医工作,恪尽职守,表现出色。1992年7月,王能武和5名干警,在办案时不幸壮烈牺牲,以短暂的生命谱写了一曲荡气回肠的英雄之歌,被安徽省公安厅授予“一等英模烈士”称号。

1975年我校首届医疗专业毕业生83人,至今有67人留在基层,占80.72%;2007届毕业生1597人,有959人留在基层医疗单位工作,占60.05%。据对皖南地区四市五县抽样调查显示,各医院医生中,我校毕业生占54.73%,高级职称占66.43%,他们为人民的健康做出了贡献。皖医人没有辜负党和人民的厚望。

“杏坛桃李万千树,相承一脉五十年”。50年前,皖医靠艰苦创业白手起家;今天,皖医办学条件有了很大改善,但艰苦创业、求实自强、奉献社会的“传家宝”没有丢,并得到发扬光大。学校将全面落实科学发展观,为培养服务基层的应用型医学人才、推动经济社会发展作出新贡献。

编后:

五十载春耕秋耘,风雨兼程;半世纪薪火相传,生生不息。皖南医学院的步履已走过了整整半个世纪,学校各项事业都取得了来之不易的成就。在建校50周年庆典之际,我们组织了校庆系列报道,力图从各个方面反映学校的改革、建设和发展,反映师生的精神面貌和昂扬斗志,反映学校的艰苦创业和发展壮大,旨在激励广大师生继承优良传统,不断创造辉煌,把皖南医学院进一步办大做强。

“周虽旧邦,其命唯新”。五十年的历史积淀,为今日的皖南医学院奠定了坚实的基础;五十年的办学传统,为学校的未来发展提供了有益的经验。我们必须学习实践科学发展观,切实履行“精医、尚德、求实、自强”的校训使命,继承前人的成果,营造造就人才的环境,健全成就人才的机制,努力培养更多具有创新精神和实践能力的高级人才。只要我们坚定不移地坚持社会主义的办学方向,与时俱进,勇于创新,同心同德,加快发展,皖医的未来一定比她的过去和现在更加美好、更加辉煌!(党委宣传部)

艰苦的办学环境 省第八、九、十届大运会团体总分三连冠 青年学生以赵金霞为榜样,积极参与捐献造血干细胞 汪桐、李永宏两位教授志愿在身后将遗体捐献给学校人体标本馆,供医学教学使用 1991届毕业生王能武,于1992年7月和5名干警在办案时不幸壮烈牺牲,被安徽 省公安厅授予“一等英模烈士”称号。

皖公网安备 34020302000135号

皖公网安备 34020302000135号