【编者按】为全面落实立德树人根本任务,深入推进新一轮本科教育教学审核评估工作,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,持续深化本科教育教学综合改革,不断提升人才培养质量。为充分展示各学院在本科人才培养和教育教学改革中的举措与成效、特色与优势,宣传部联合各二级学院推出“本科教育教学审核评估学院巡礼”系列报道,旨在总结成绩、凝聚共识、汇聚力量,激励广大师生为全面推进学校高质量发展、建设高水平医科大学不懈奋斗,努力答好“教育强国,皖医何为”的时代答卷。本期巡礼学院:基础医学院。

基础医学院:融合育人促成长 创新发展绘宏图

一、学院简介

基础医学院前身是基础医学部(简称基础部),始建于1986年,2013年4月更名为基础医学院。学院拥有9个教研室(生物、解剖、组胚、生理、生化、微生物与免疫、寄生虫、病理、病生)、3个实验实训中心(机能学、形态学、人体解剖学)。现有教职工154人,其中专职教师118人,包括教授及研究员31人、副教授58人、博士61人。拥有省“特支计划”高校创新领军人才,省优青,省高校青年拔尖人才、省高校杰青、省高校优青等人才称号8人,多名教师获安徽省金牌职工、省高校优秀共产党员、省高校优秀党务工作者、2023年度全国红十字志愿服务先进典型、工信部省级先进个人等荣誉称号。近三年,学院人才引育成效显著,柔性引进国家杰青3人、优青1人,四类人才4人、五类人才2人、博士17人,晋升高级职称19人、中级职称17人。

学院承担全校各专业层次年均约4万学时的基础医学课程教学任务。现有全国终身学习品牌项目1个、国家级一流课程3门、省级精品课程8门,国家虚拟仿真实验教学项目1项、教育部产学合作协同育人项目2项,省级教学示范中心2个、虚拟仿真实验教学中心2个、课程思政本科和研究生示范中心各1个,省高校思想政治工作精品项目1个,省级名师工作室2个、教学团队5个、教学名师4人、教坛新秀6人,主编国家级规划教材1项、参编10项。

学院教师合影

二、育才模式特色

基础医学院以培养具备扎实医学基础理论知识、熟练实践技能、强烈创新精神以及高尚职业道德的医学人才为目标,聚焦学校“国内有影响、特色鲜明的区域性高水平医科大学”发展目标定位,秉承“尚德、尚学、求真、求新”的院训,坚持“厚基础、强能力、重创新”的人才培养理念,明确医学类专业以培育新时代医疗卫生职业精神为重点、基础医学专业以弘扬教育家精神和科学家精神为重点的课程思政要求,不断探索智育和德育相结合的工作途径,注重“五育并举”,构建“三全育人”格局,培养具有创新思维、崇尚科学、能担大任的医学拔尖人才。

深化教学改革创新,提升教学质量

学院坚决打破学科壁垒,构建整合课程体系。相继推出《基础医学概论》《基础医学案例》和《人体结构与功能》等整合课程,将基础医学各学科知识有机融合,让学生系统性掌握基础医学知识,有效提升学生综合运用知识的能力。学院积极推动教学改革创新,引入“线上线下相结合”“PBL”“CBL”“AI+智慧课程”等教学模式,充分激发学生学习的主动性和积极性,培养学生的自主学习和团队协作能力。同时,教师充分利用信息化教学手段,借助虚拟仿真实验教学平台、在线课程资源等,丰富教学内容的呈现形式。

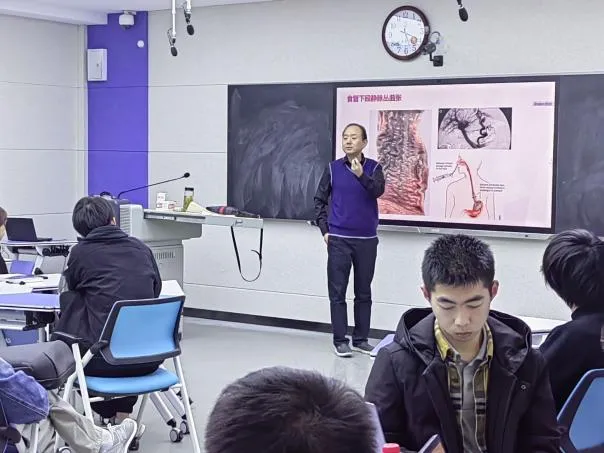

CBL教学模式

在教学成果方面,学院获国家级一流本科课程3门、全国优秀教材奖1项,省级教学成果奖(含研究生)二等奖及以上12项,获批省、校教学改革项目80余项,发表各类教学论文70余篇。

部分教学成果奖

部分比赛获奖证书

创新人才培养模式,激发学生潜能

基础医学专业本科生实施导师制和早团队、早实验、早选题的“三早”科研育人模式,导师根据学生的兴趣爱好、学业情况和职业规划,为学生提供个性化的指导和帮助。在导师的引领下,学生积极参与科研项目和学术活动,培养了科研思维和创新能力。

学院鼓励教师带领学生投身科研一线。以高层次人才为领军人,先后成立了“精准医学北斗科研小组”“蒲公英免疫双科小组”“新起点科研小组”等品牌科研兴趣小组20余个,发挥科研育人功能,指导学生参加各类竞赛,充分彰显基础医学的学科特色。

本科生科研兴趣小组

丰富实践教学形式,培养专业技能

学院不断优化实践教学体系,加大实验教学投入,现已建成基础医学虚拟仿真开放实验室、人体机能学实验室、基础医学VR实验室、信息化集成化机能实验室、数码显微5G无线互动实验室、层流新风系统环保实验室和虚拟解剖学实验室等具有国内领先条件的教学实验室。同时,获批国家虚拟仿真实验教学项目1项,并不断更新实验项目,增加综合性、设计性实验的比例,让学生在实践中充分发挥主观能动性,培养创新思维和实践能力。在实验教学过程中,教师注重引导学生自主设计实验方案、观察实验现象、分析实验结果,培养学生解决实际问题的能力。

VR实验室与信息化集成化机能实验室

完善质量保障体系,夯实教学根基

学院高度重视教学质量保障体系建设,建立健全了一系列教学制度,坚持新进教师导师制、新教师试讲、教研室集体备课、学院领导和督导组听课看课制度等,确保教学过程规范有序。构建多元化教学评价机制,综合考量学生成绩、课堂表现、实践操作、师生互评等多维度数据,全面、客观地评估教学效果。通过定期开展教学质量评估,及时发现教学中存在的问题,并采取针对性的措施加以改进,形成了教学质量持续改进的良性循环。

为促进教师教学能力的提升,学院定期组织教师参加各类教学培训和学术交流活动;为青年教师配备教学经验丰富的导师,实行“一对一”指导;组织青年教师参加各类教学培训活动,参与课程体系改革、教学方法创新等方面的研究,通过开展教学观摩、“传帮带”讲座等活动,交流先进的教学理念和方法。为提升新进教师的临床实践能力,学院安排新进教师利用寒暑假去附属医院见习,使其熟悉临床工作流程,积累丰富的临床案例经验,培养敏锐的临床思维,进而在今后的教学中能够更好地引导学生树立早临床思维。学院教师获第七届全国高校青年教师教学竞赛医科组二等奖1项,第二届全国高校教师教学创新大赛(安徽赛区)一、二等奖各1项,全国仿真创新应用大赛二等奖2项,第六届全国高校混合式教学设计创新大赛二等奖,安徽省青年教师基本功竞赛医科组第一名,安徽省2024年虚拟仿真创新应用大赛一等奖。

教师理论学习与能力培训

推进思政文化育人,厚植职业精神

学院通过搭建基础医学文化中心和医学文化育人网络平台,形成了线上和线下联动的育人平台。通过挖掘各类思政资源,建立遗体捐献思政案例库,形成了以培育“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”医疗卫生职业精神以及弘扬教育家精神和科学家精神为重点的课程思政范式。紧扣学校文化荣校战略,推动“医路花开”文化育人品牌和“德润良医”思政育人品牌建设,充分发挥全国终身学习品牌的教育引导效应,注重专业课程美育和艺术教育的有机结合,通过组织开展解剖学绘图作品大赛、“我与实验动物的故事”原创诗歌征文大赛、生化原创歌曲大赛等,将专业知识学习、社会主义核心价值观教育、艺术熏陶融入教育全过程,培养有“艺术”的医学人才。

美学教育助力课程思政

学院获评全国终身学习品牌项目、获批安徽省课程思政建设示范中心、安徽省研究生课程思政示范中心,省高校思想政治工作精品项目1个、2020年校级课程思政工作优秀单位。

全国终身学习品牌项目证书

三、人才培养成效

学生培养成果丰硕,2018年以来,基础医学院先后指导500余名本科生发表科研论文120余篇,其中SCI论文30余篇;获批省级以上创新创业训练项目、科研项目等160余项,其中国家级54项;指导大学生获省级以上奖项40余项,其中国家级10项。获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国家级二等奖1项、三等奖11项,“互联网+”大学生创新创业大赛国赛三等奖3项,全国大学生生命科学竞赛二等奖1项、三等奖9项。指导大学生获省级以上奖项40余项,其中国家级20余项。指导学生获全国医学生解剖绘图大赛特等奖、全国青年志愿者服务大赛金奖、全国第七届高校廉洁教育活动公益广告作品表演艺术类精品项目、全国首届形态学科普美文比赛三等奖、第七届中国大学生生化歌曲大赛一等奖等。培养的学生作为安徽省唯一一名在校本科生代表参加中国红十字会第十二次全国会员代表大会。

学生部分获奖证书

学生参加中国红十字会第十二次全国会员代表大会

展望未来,基础医学院将以本科教育教学审核评估为契机,贯彻落实教育强国建设理念,持续深化教育教学改革,探索数字赋能大规模因材施教、创新性教学的有效途径,主动适应学习方式变革。积极响应“以学生为中心、产出导向、持续改进”的教育理念,不断创新人才培养模式,融入大健康理念下的医学教育创新思维,构建全方位育人体系,培育适应新时代需求的卓越医学人才,奋力书写基础医学院更加辉煌的篇章,积极为健康中国建设贡献智慧和力量。(葛秋婷/文、供图)

皖公网安备 34020302000135号

皖公网安备 34020302000135号